東京文化会館で東京都交響楽団第973回定期演奏会を聴いた。ルトスワフスキのチェロ協奏曲を初めて聴いたのだが、明晰で解像度が高い大野和士・都響のカラーが出た金管を中心とするパートと、即興性が醸し出すズレやブレを含むチェロを中心とするパートとの対照がスリリングで、片山杜秀の愉しい紹介文の力もあってか、思わず身体が前のめりになるような気持ちの昂る演奏だった。現代曲は難解そうに思えて敬遠しがちだけれど、この演奏を聴いたことでこの曲との距離が一気に縮まったように思える。本邦初演のタネージのタイム・フライズは、第3曲(Tokyo)はやや硬い演奏といった印象を受けたけれど、第2曲(Hamburg)が素敵だった。エニグマ変奏曲も締め括りに相応しい味わい深い演奏だった。

半蔵門・麹町・市ヶ谷

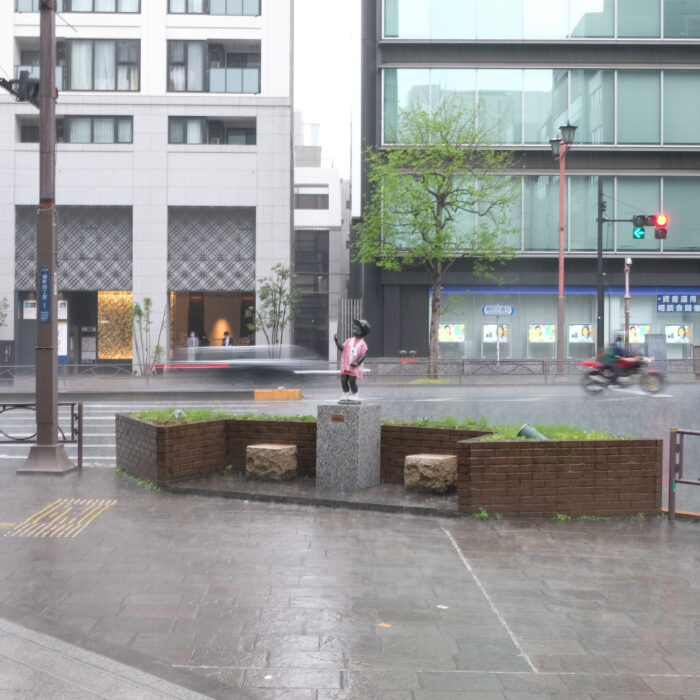

カメラを提げて半蔵門、麹町、市ヶ谷を散歩した。番町エリアということで、何となくX-Pro2にXF23mmF2をつけて持っていくことにした。天気予報では晴れるはずだったのだが、途中で激しいスコールのような大雨が降りだし、30分ほどだろうか、麹町四丁目の交差点で雨宿りをすることとなった。昔の人もこういうときは近くの軒先を借りて、泡のような考えごとでもしながら雨宿りをしていたのだろうか、などと思いながら、ザワザワとした雨音を聴きながら地面で大げさに跳ね返る雨粒や空から次々と降りてくる雨脚をぼーっと眺めていたのだが、何とはなしに、こういう時間が大切なんだろうな、という気がしてきた。しばらくすると、空は嘘のように晴れ上がった。

ヤン・リシエツキ

東京文化会館(小ホール)でヤン・リシエツキのリサイタルを聴いた。4年ぶりに足を運べることになった東京・春・音楽祭の今年の公演の中で、ふとしたきっかけ(こちら)で知ったこのリサイタルを一番楽しみにしていた。Poems of the Nightと題されたショパンのエチュード(op.10)とノクターンを交互に弾く目新しいプログラムに、別れの曲あたりまでは異なる文体を織り交ぜた村上春樹の長編小説のような愉しみを感じていたのだが、エチュード第4番、ノクターン第7番と進むにつれて演奏は凄みを増していき、Intermission までの前半12曲をノクターン第13番で弾き終えた時には、ヤン・リシエツキが全身で鍵盤から削り出した生々しいショパンの存在が目の前に立ち上がる様に完全に圧倒されていた。声部を繊細に描き分けた個々の楽曲の演奏の力強さや鮮やかさと、一曲毎に異なる楽曲の風景のコントラストがもたらす陰影が、多面的で立体感のあるショパンの姿を説得力をもって描き出していたように思う。こんなにピアノが近くに感じられる演奏は、もしかしたら20年前にポリーニのドビュッシーを聴いたとき以来かもしれない、そんなことを思ったりもした。

群像短篇名作選(1970-1999)

群像短篇名作選(1970-1999)(講談社文芸文庫)を読んだ。1970年から1999年は概ね自分が生まれてから結婚して親になるまでの30年で、80年代の後半以降は同時代の作品も読んでいたはずなのだが、収録されている作品のうち「樹影譚」や「生きる歓び」のように再々読した作品もある一方で、一作も読んだことがなかった作家の作品も多く含まれていて、それが理由かは分からないけれど、1946年-1969年版以上にそれぞれの作品のスタイルやトーンが多様さを増してきた印象を受けた。この展開が2000年-2014年版でどう進化していくのか、今から読むのが楽しみだ。何冊か並行して読んでいたこともあって1946年-1969年版を読んでから一か月余りの時間が経ってしまったが、この間、収録されている大江健三郎の「無垢の歌、経験の歌」を読み終えた翌々日に同氏の訃報に接し、一昨日は坂本龍一の訃報を聞くことになった。世代が代わっていくことを感じさせられた一か月だった。

2023年3月は100キロ+Walk

2023年3月の月間走行距離は100キロだった。久しぶりの100キロである。このブログを見ると、2021年12月から2022年3月までの4か月は毎月100-120キロを走っていたようなので、1年ぶりということになる。寒さが緩んできたことや、カメラ散歩の回数が減ったことも理由だが、ちょっとモチベーションが上がったことが一番の理由かもしれない。秋のハーフマラソンと、来春のフルマラソンに向けて、毎月の目標を立ててみることにした。昔の記録証を見ると、ハーフは1時間48分15秒、フルは3時間59分30秒(ネット)がベストタイムで、この40代の記録に50代で近づけるか(超えられるか?)、挑戦してみたいような気もしてきている。